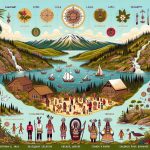

Los Innu, también conocidos como Montagnais, son un pueblo indígena que habita principalmente en la región de Labrador y Quebec en Canadá. Tradicionalmente, los territorios Innu abarcan vastas áreas de bosques boreales, tundra y costas marítimas. A lo largo de los siglos, han desarrollado un modo de vida profundamente arraigado en la conexión con la tierra, la cual no solo provee sustento, sino que también forma la base de su cultura, espiritualidad y organización social.

Organización social y política

Índice

La organización social de los Innu es tradicionalmente matrilocal, con un fuerte énfasis en los lazos familiares y comunitarios. Las decisiones importantes se toman a menudo en consejos de ancianos, demostrando un sistema de gobernanza basado en el respeto por la sabiduría y la experiencia. Los líderes, conocidos como “Innu-atikut”, desempeñan roles clave en la mediación de conflictos y la organización de la caza y otras actividades comunitarias.

Lengua

El idioma de los Innu, conocido como innu-aimun, es una lengua indígena de la familia algonquina hablada tradicionalmente en las regiones de Nitassinan (el territorio ancestral innu, que abarca el actual noreste de Quebec y Labrador). No es simplemente un medio de comunicación funcional, sino un vehículo de memoria, cosmovisión y espiritualidad, una forma de mirar, nombrar y relacionarse con el mundo.

Un idioma con raíces profundas

El innu-aimun forma parte de la gran familia algonquina, a la que también pertenecen lenguas como el cree, el ojibwa, el mi’kmaq y el algonquino propiamente dicho. Sin embargo, tiene características fonológicas, léxicas y gramaticales propias que lo distinguen.

- Es una lengua polisintética, lo que significa que una sola palabra puede contener tanta información como una oración completa en español.

- Tiene una estructura verbal compleja, con numerosos prefijos, sufijos e infijos que indican persona, tiempo, aspecto, modo, objeto y más.

- Presenta una distinción gramatical entre animado e inanimado, que afecta la forma en que se conjugan los verbos y se relacionan los sustantivos.

Por ejemplo:

- Nitassinan = “nuestra tierra” (forma posesiva inclusiva).

- Eukuannu = “él/ella lo dice”.

- Mamuitun = “trabajamos juntos”.

Diversidad dialectal

El innu-aimun no es homogéneo. Existen variaciones dialectales entre las distintas comunidades innu:

- Las comunidades de Sheshatshiu y Natuashish (en Labrador) hablan una variedad ligeramente distinta a la de las comunidades de Quebec (como Uashat, Mani-utenam, Mashteuiatsh, Ekuanitshit, entre otras).

- Estas diferencias pueden incluir variaciones en pronunciación, vocabulario y formas verbales, pero todas las variantes son mutuamente comprensibles y forman parte de un continuo lingüístico compartido.

La lengua como portadora de cultura

Más allá de su complejidad estructural, el innu-aimun es una lengua inseparable de la identidad y espiritualidad del pueblo Innu. En ella se expresan:

- Los nombres tradicionales de plantas, animales, montañas, ríos y ciclos estacionales, que muchas veces no tienen equivalentes exactos en lenguas coloniales.

- Las formas de respeto en el trato entre personas, ancestros y espíritus.

- La oralidad ceremonial, los cantos, las narraciones sagradas y los conocimientos de medicina tradicional.

Hablar innu-aimun no es simplemente hablar una lengua: es habitar una visión del mundo, un sistema de relaciones donde el ser humano no está por encima, sino dentro del tejido de la vida.

Revitalización y uso actual

A lo largo del siglo XX, el innu-aimun fue duramente golpeado por las políticas de asimilación, las escuelas residenciales y la marginación sistemática de las lenguas indígenas. Muchas generaciones fueron castigadas por hablarlo y forzadas a comunicarse en francés o inglés.

Hoy, sin embargo, los Innu están en pleno proceso de revitalización lingüística:

- Se han desarrollado programas bilingües en escuelas comunitarias, donde el innu-aimun se enseña junto a lenguas coloniales.

- Existen diccionarios modernos, gramáticas, libros infantiles, podcasts y radios comunitarias en innu-aimun.

- Se publican libros bilingües de cuentos tradicionales, manuales de medicina ancestral y materiales escolares adaptados.

- Jóvenes y ancianos participan en talleres intergeneracionales para fortalecer el uso oral y cotidiano de la lengua.

Uno de los proyectos más significativos ha sido el diccionario Innu-aimun francés desarrollado por la comunidad en colaboración con lingüistas, así como la Base de Datos Lingüística Innu (www.innu-aimun.ca), una herramienta viva para aprender y preservar el idioma.

Una lengua que es raíz y futuro

El innu-aimun es más que una herramienta de comunicación: es una fuente de resiliencia, orgullo y reconexión con la tierra. Su preservación no solo es vital para el pueblo Innu, sino que constituye un acto de justicia cultural y ecológica.

En un mundo globalizado que a menudo sacrifica la diversidad por la uniformidad, la pervivencia del innu-aimun es una declaración de resistencia, belleza y autonomía lingüística.

Economía

Históricamente, la economía Innu estaba centrada en la caza, la pesca y la recolección. El caribú, en particular, ha sido un pilar central en su subsistencia, utilizado no solo como fuente de alimento sino también para la confección de ropa y herramientas. En tiempos modernos, algunos Innu participan en la economía de mercado a través de empleos en industrias locales, mientras que otros continúan practicando sus tradiciones de caza y pesca.

Creencias religiosas y cosmovisión

La cosmovisión Innu está profundamente arraigada en una relación espiritual con la naturaleza, que es vista como un ente vivo y consciente, poblada por espíritus que deben ser respetados. El chamán, conocido como “shaputuan”, juega un papel crucial en las prácticas religiosas, mediando entre los mundos humano y espiritual.

Alimentación

La alimentación tradicional de los Innu es reflejo de una sabiduría ancestral profundamente enraizada en la observación de los ciclos naturales y la reciprocidad con el entorno. Su dieta, basada en la estacionalidad de los recursos del vasto territorio de Nitassinan, era equilibrada, nutritiva y espiritualmente significativa.

Componentes principales de la dieta

- Caribú: El caribú (atitsh uini) es el alimento central de la cultura Innu. Se lo considera un ser espiritual, y su caza es mucho más que un acto de subsistencia: es un ritual de respeto, equilibrio y agradecimiento. Se aprovechaba todo el animal: carne, médula ósea, grasa, órganos, piel, tendones y huesos.

- Pescado: Durante las temporadas de deshielo y migración fluvial, se pescaban salmón del Atlántico, trucha, anguila y whitefish. La pesca se realizaba con redes, trampas o lanzas, y también era acompañada de rezos y cantos.

- Aves y pequeños mamíferos: Patos, gansos, castores, liebres y ardillas complementaban la dieta, sobre todo en primavera y otoño.

- Frutas y plantas silvestres: Bayas (arándanos, moras, frambuesas, grosellas), raíces comestibles, brotes de abeto y líquenes formaban parte importante de la dieta vegetal. Estas se recolectaban según el calendario ecológico tradicional y tenían también usos medicinales.

- Jarabe de arce: Durante la primavera, los Innu extraían savia de los arces para producir un jarabe dulce y energético, que almacenaban o consumían directamente.

Técnicas de conservación y preparación

La conservación de los alimentos era esencial para la supervivencia durante los meses de escasez:

- Secado al aire o al humo (especialmente de carne y pescado).

- Congelado natural en invierno.

- Ahumado en tipis especiales o shaputuan adaptados para conservar sabor y propiedades nutritivas.

- Uso de grasas y médula ósea para enriquecer sopas y caldos nutritivos, especialmente para niños y ancianos.

Las comidas eran, con frecuencia, compartidas en comunidad, siguiendo la lógica del cuidado colectivo. Comer era también un acto de afirmación espiritual: se agradecía a los animales por su sacrificio y se ofrecían porciones simbólicas a los espíritus del bosque.

Vivienda

La vivienda tradicional de los Innu refleja su estilo de vida nómada, íntimamente ligado al movimiento de los animales, la caza y las estaciones. Su principal estructura habitacional era la shaputuan, una tienda de campaña comunal de gran valor cultural y ceremonial.

La shaputuan: arquitectura viva

La shaputuan es una tienda de forma alargada, construida con un marco de postes de madera cubiertos con pieles de caribú, corteza de abedul o lonas tratadas, según la estación y la disponibilidad de materiales. Estas viviendas eran fáciles de desmontar y transportar, lo que permitía a las familias Innu desplazarse a lo largo de su vasto territorio para seguir las rutas migratorias del caribú, las zonas de pesca o los campamentos de recolección.

- Se montaba generalmente sobre un suelo de ramas, cortezas y pieles para aislar del frío.

- En su interior, se organizaban espacios familiares, con un fuego central o lateral para calefacción y cocción.

- Su estructura modular permitía extensiones o divisiones interiores, lo que la hacía apta para celebraciones o reuniones comunales.

Además de ser una vivienda práctica, la shaputuan era también un espacio ceremonial y social, donde se realizaban:

- Reuniones del grupo familiar extendido.

- Narración de historias y transmisión de saberes.

- Festividades y rituales comunitarios, como el Mokoshan.

- Actividades educativas para los niños en invierno.

Adaptabilidad y continuidad

Durante la colonización y la sedentarización forzada del siglo XX, muchas comunidades Innu fueron trasladadas a viviendas de tipo occidental. Sin embargo, la shaputuan nunca desapareció del todo: ha sido preservada como símbolo de identidad y continúa usándose en campamentos tradicionales, encuentros culturales, y actividades educativas intergeneracionales.

Actualmente, el retorno al uso del shaputuan es parte de un movimiento de revalorización de los saberes tradicionales que se entrelaza con la defensa del territorio, la enseñanza de la lengua y la reanudación de prácticas espirituales.

Vestimenta

La vestimenta tradicional de los Innu era una manifestación viva de su adaptabilidad al entorno, su cosmovisión espiritual y su identidad cultural. Elaborada principalmente a partir de pieles de caribú, esta ropa no solo garantizaba la supervivencia en los rigurosos climas del noreste de Canadá (actual Quebec y Labrador), sino que también servía como soporte simbólico de su conexión con el mundo natural.

Materiales y confección

- El caribú era el principal proveedor de materia prima: su piel ligera pero aislante era ideal para confeccionar prendas cálidas y resistentes.

- También utilizaban pieles de castor, lobo, nutria, liebre ártica y foca en zonas más costeras.

- La elaboración de la ropa era una tarea comunitaria, en la que las mujeres desempeñaban un papel central. Curtían las pieles mediante procesos naturales que incluían el ahumado, el raspado manual y el uso de cerebros de animales para suavizar el material.

Prendas típicas incluían:

- Túnicas largas o camisas de caribú, a menudo decoradas con patrones geométricos o representaciones de animales.

- Pantalones y polainas, ceñidos al cuerpo para conservar el calor.

- Mocasines de invierno, forrados con piel y adaptados al terreno nevado.

- Mitones y capuchas, esenciales para protegerse en las temporadas de frío extremo.

Cada prenda era confeccionada a medida y diseñada para ser reparada fácilmente en expediciones de caza prolongadas.

Decoración, simbolismo y arte

Los Innu no concebían la ropa únicamente como un abrigo físico. Cada elemento decorativo tenía un propósito espiritual, social o estético:

- Bordados con hilos de tendón y posteriormente con hilos de algodón comercial, formando intrincados patrones.

- Aplicaciones de perlas, conchas, plumas y quillwork (trabajo con púas de puercoespín) adornaban las prendas de uso ceremonial.

- Diseños geométricos y figuras simbólicas, como espirales, líneas onduladas o representaciones de animales tutelares, actuaban como amuletos protectores, invocando la fuerza o la astucia de ciertos espíritus animales.

- La ropa podía indicar estatus social, rol dentro del grupo o logros personales, especialmente en el caso de cazadores exitosos o chamanes.

El color natural del cuero (beige, marrón claro) se realzaba ocasionalmente con tintes naturales extraídos de plantas, cortezas o minerales.

Vestimenta en ceremonias y vida espiritual

Durante las ceremonias importantes, como las dedicadas al caribú (animal sagrado para los Innu), los miembros de la comunidad vestían sus ropas más elaboradas:

- Se usaban capas decoradas con símbolos espirituales, diseñadas para fortalecer la conexión con los ancestros y los espíritus de la naturaleza.

- Algunas prendas se reservaban exclusivamente para los chamanes (kushapetshekanatsheu), quienes llevaban túnicas especiales y ornamentos que facilitaban su comunicación con el mundo espiritual.

El acto de vestirse ceremonialmente era en sí un ritual de respeto y gratitud hacia los seres que proveían la vida.

Transformaciones y continuidad

Con la llegada de comerciantes europeos en los siglos XVII y XVIII, los Innu comenzaron a incorporar telas de lana, algodón y adornos de vidrio en su vestimenta. Sin embargo, los principios fundamentales de confección, diseño y significado persistieron, adaptándose sin perder su esencia cultural.

Hoy en día, los artesanos innu mantienen viva esta tradición, elaborando tanto reproducciones tradicionales como adaptaciones contemporáneas que reflejan el orgullo de su identidad.

La vestimenta innu sigue siendo una afirmación poderosa: un tejido de resistencia, memoria y espiritualidad que envuelve no solo el cuerpo, sino también el alma del pueblo.

Cultura y tradiciones

La cultura de los Innu, forjada en los vastos territorios boreales de Quebec y Labrador, es un testimonio vivo de la interacción entre ser humano y naturaleza. Se articula en torno a una rica tradición oral, la práctica de música, danza, espiritualidad animista y un complejo entramado de rituales y festividades que refuerzan los lazos comunitarios y la relación espiritual con el mundo que los rodea.

La tradición oral como piedra angular

La tradición oral innu no es solo un método de transmisión de conocimientos, sino una estructura de memoria colectiva que preserva mitos de origen, reglas de conducta, mapas del territorio, y enseñanzas sobre los animales, las plantas y los ciclos cósmicos.

Narradores, ancianos y chamanes relataban en las largas noches del invierno historias sobre Kuekuatsheu (el glotón), el héroe-travieso que moldea el mundo a través de sus actos; sobre el Caribú-Creador; o sobre los seres espirituales que habitan las montañas y ríos. Estas narraciones no solo transmitían sabiduría práctica, sino también valores fundamentales: respeto, reciprocidad, resiliencia y humildad ante las fuerzas de la naturaleza.

Música, danza y espiritualidad

La música y la danza ocupan un lugar vital en la vida cultural innu, funcionando como puentes entre el mundo físico y el espiritual. Instrumentos como el tambor de mano (puamun) acompañan cantos que celebran, sanan o invocan.

Cada danza, cada canción, es una forma de reafirmar la pertenencia a la tierra y a la comunidad, especialmente durante festividades y ceremonias de transición estacional. La danza del caribú y los cantos que evocan la migración de los animales esenciales para su subsistencia son manifestaciones de una espiritualidad profundamente interconectada con el mundo natural.

El Mokoshan: ritual de agradecimiento

Entre las festividades más significativas destaca el Mokoshan (o Muakushan), una ceremonia tradicional que honra al caribú, considerado no solo una fuente de alimento, sino un ser sagrado.

Durante el Mokoshan:

- Se cocina una parte especial del caribú (a menudo la médula ósea o los órganos), consumida de forma ritualizada.

- La comunidad entera se reúne para compartir alimentos, canciones y relatos, reafirmando los lazos entre los vivos, los ancestros y el mundo espiritual.

- Se realizan ofrendas de tabaco, cantos de agradecimiento y actos de respeto al espíritu del animal sacrificado.

El Mokoshan no es meramente una festividad de caza, sino una celebración del pacto de vida entre los seres humanos y los espíritus de la tierra.

Educación y preservación cultural

La contemporaneidad presenta desafíos serios para la preservación de la identidad cultural innu. El idioma innu-aimun, columna vertebral de su cosmovisión, ha sido erosionado durante generaciones por las políticas de asimilación, la imposición de escuelas residenciales y la creciente presión del inglés y el francés.

Sin embargo, en un gesto de resiliencia y autodeterminación:

- Muchas escuelas en comunidades Innu han implementado programas bilingües que enseñan en innu-aimun junto a inglés o francés.

- Hay un movimiento vibrante hacia la revitalización cultural, donde los ancianos enseñan a las nuevas generaciones técnicas tradicionales de caza, pesca, recolección, construcción de canoas, confección de ropa tradicional y espiritualidad.

- Medios contemporáneos —radio comunitaria, libros bilingües, aplicaciones educativas y documentales— son utilizados para fortalecer la lengua y la cultura en contextos modernos.

Estas iniciativas no solo apuntan a preservar, sino a revivificar una identidad cultural que sigue profundamente viva bajo la superficie de las transformaciones contemporáneas.

Reflexiones

La historia del pueblo innu es, en muchos sentidos, una historia de resistencia frente al olvido y al desarraigo. A pesar de la colonización, la fragmentación de su territorio ancestral y los intentos sistemáticos de borrar su cultura, los Innu han mantenido y reimaginado su herencia.

Hoy, en un mundo cada vez más consciente de la necesidad de sostenibilidad y respeto hacia la Tierra, su modo de vida tradicional y su cosmovisión animista ofrecen lecciones invaluables:

- Una ética de reciprocidad con la naturaleza.

- Un profundo respeto por el equilibrio de los ecosistemas.

- Una valoración del saber oral y comunitario frente a la fragmentación individualista.

La cultura Innu, lejos de ser un vestigio del pasado, se presenta como una voz contemporánea, fuerte y necesaria, recordándonos que otras formas de estar en el mundo son no solo posibles, sino vitales.