El pueblo Chitonahua es uno de los grupos indígenas más enigmáticos y vulnerables del Perú. Tradicionalmente pertenecientes al conjunto de pueblos en situación de aislamiento o contacto inicial, los Chitonahua han vivido durante generaciones alejados del mundo exterior, desarrollando una cultura profundamente arraigada al bosque amazónico y a la autonomía comunitaria.

Conocidos por su determinación en mantener su independencia cultural, y por los esfuerzos de preservación de su territorio y su vida, los Chitonahua representan una de las expresiones más genuinas del vínculo sagrado entre los pueblos originarios y la naturaleza. Su existencia es también un llamado urgente a respetar los derechos de los pueblos que han optado por vivir en aislamiento voluntario.

Ubicación

Índice

El pueblo Chitonahua habita en la región amazónica del Perú, específicamente en el departamento de Ucayali, en zonas adyacentes al Parque Nacional Alto Purús. Sus territorios están ubicados en zonas de difícil acceso, en la cuenca del río Yurúa, una región densa en selva virgen, biodiversidad y corredores bioculturales.

Forman parte del conjunto de pueblos indígenas identificados como en aislamiento voluntario o contacto inicial (PIACI), y su presencia ha sido confirmada en el área de la Reserva Territorial Murunahua, creada precisamente para proteger a pueblos como ellos de la presión externa.

Lengua

El idioma que hablan los Chitonahua es una variante de la lengua pano, estrechamente emparentada con el cashinahua (huni kuin). Esto ha llevado a algunos investigadores a considerarlos como un subgrupo o una rama cultural específica dentro de este tronco lingüístico más amplio.

Dado su estado de aislamiento, la lengua chitonahua no ha sido completamente documentada, aunque los contactos breves que se han registrado han permitido reconocer vocabulario compartido con pueblos pano vecinos. Su idioma, además de cumplir una función comunicativa, contiene una gran riqueza de conocimientos ecológicos, mitos, rituales y formas de organizar la vida.

Su preservación depende directamente de que se respete el derecho a vivir sin interferencias, ya que cualquier contacto forzado representa una amenaza directa a la integridad cultural y lingüística de este pueblo.

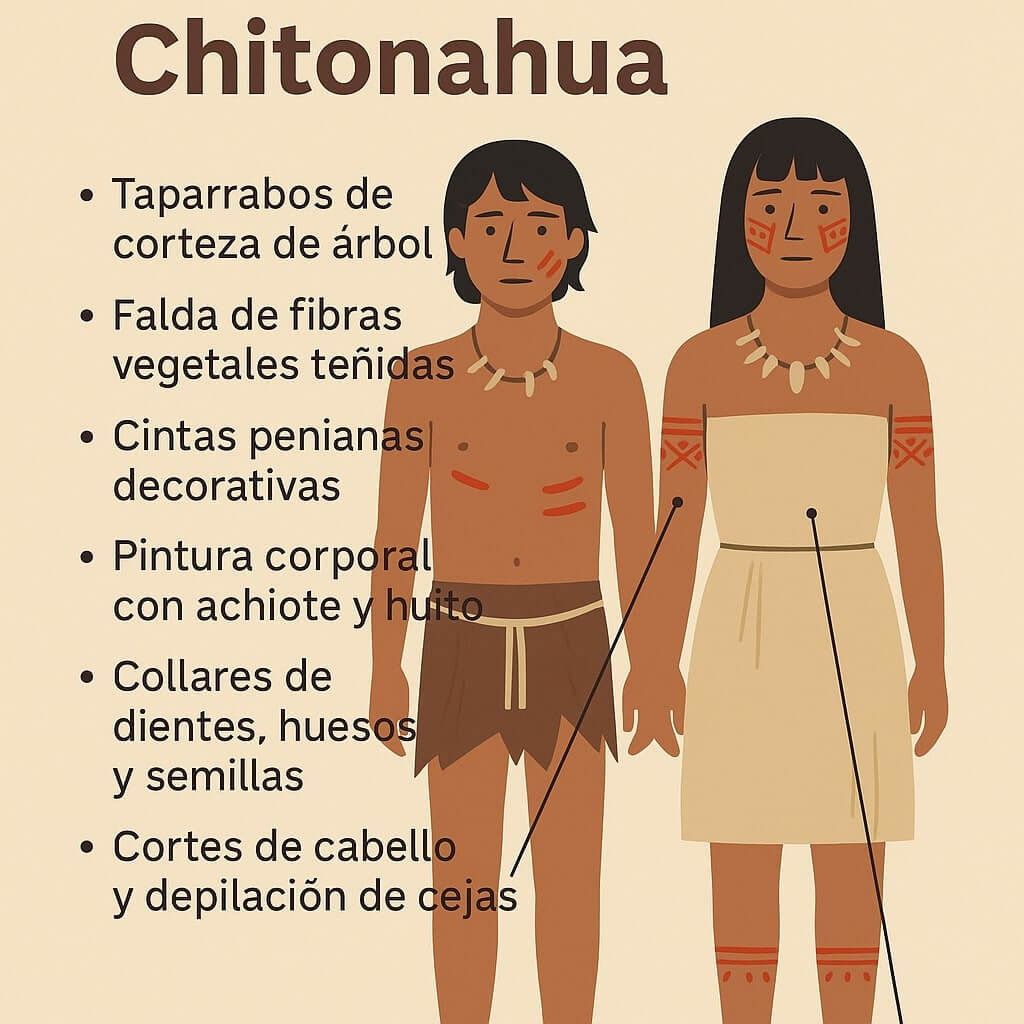

Vestimenta

La vestimenta tradicional del pueblo Chitonahua está estrechamente ligada a los recursos del bosque, y es también una expresión de identidad, espiritualidad y funcionalidad. Al tratarse de un pueblo en situación de aislamiento voluntario o contacto inicial, los elementos que componen su indumentaria responden a tradiciones ancestrales que se han mantenido con escasa influencia externa.

Los hombres suelen utilizar taparrabos elaborados con corteza de árboles suavizada, especialmente del árbol de llanchama, que es resistente y liviana. Esta prenda suele ir sujeta con fibras trenzadas, y en ocasiones se acompaña de cinturones decorativos hechos con fibras vegetales. Es común también el uso de cintos penianos, una prenda ritual y cotidiana que tiene función tanto práctica como simbólica.

Las mujeres usan faldas sencillas también confeccionadas con fibras vegetales o tejidos naturales teñidos con pigmentos como el achiote, que da un tono rojizo intenso, y el huito, que oscurece con el contacto con la piel. Estas faldas pueden ir acompañadas de collares y accesorios elaborados a mano con semillas, dientes de animales, huesos o conchas.

Ambos sexos practican la pintura corporal, que tiene un fuerte significado cultural. Los dibujos se aplican con pigmentos naturales y representan protección espiritual, identidad de clan o preparación para rituales o caza. Las pinturas pueden cubrir el rostro, el pecho, los brazos o las piernas, y los diseños geométricos o simbólicos varían según la ocasión.

Entre otras prácticas culturales vinculadas al cuerpo destaca la depilación de cejas y el corte de cabello recto, especialmente entre los varones, lo cual se considera una marca de pertenencia. Algunas prácticas estéticas tienen también fines profilácticos, simbólicos o de afirmación cultural.

A pesar de la aparente sencillez de su atuendo, cada elemento de la vestimenta de los Chitonahua refleja un conocimiento profundo de su entorno y un modo de vida sustentado en el respeto por la naturaleza.

Vivienda

Los Chitonahua construyen viviendas comunitarias tradicionales, generalmente elevadas sobre pilotes de madera, con techos cónicos o a dos aguas cubiertos con hojas de palma. Estas casas están diseñadas para resistir el clima húmedo y las lluvias intensas de la selva.

La vivienda cumple una función social y simbólica. Se convierte en un espacio de reunión, descanso, aprendizaje y protección colectiva. Su disposición espacial y su orientación suelen seguir criterios culturales precisos que responden a creencias ancestrales y al conocimiento ambiental acumulado.

Alimentación

La alimentación del pueblo Chitonahua se basa en la caza, la pesca, la agricultura itinerante y la recolección de frutos del bosque. Cultivan yuca, plátano, maíz y tubérculos nativos, mientras que la caza se dirige a animales como monos, sajinos, aves y otros mamíferos amazónicos.

Utilizan herramientas y técnicas tradicionales como arcos y flechas, trampas y anzuelos elaborados con fibras y espinas naturales. La preparación de los alimentos es sencilla, utilizando cocción sobre brasas, hojas o ahumado, y suele tener un carácter colectivo, con roles definidos según edad y género.

Costumbres y organización social

Estructura comunitaria

La sociedad chitonahua se organiza en torno a familias extendidas, donde las decisiones se toman en consenso y los mayores tienen un rol de guía espiritual y cultural. Existe una clara división del trabajo, y cada miembro de la comunidad tiene responsabilidades en función de sus capacidades.

Las relaciones sociales están regidas por principios de reciprocidad, cooperación y respeto por los ciclos naturales. El silencio, la observación y la memoria oral son formas esenciales de aprendizaje.

Cosmovisión

La cosmovisión del pueblo Chitonahua es una de las más profundas y menos conocidas del mundo amazónico, ya que ha sido transmitida casi exclusivamente a través de la oralidad, el ritual y la experiencia cotidiana, y permanece en gran parte inaccesible para el mundo exterior debido a su condición de aislamiento.

En la visión del mundo Chitonahua, la selva no es un recurso a explotar, sino un ser vivo, dotado de conciencia y habitado por múltiples entidades espirituales. Todo tiene vida: los ríos, los árboles, las montañas, los animales. Estos seres no son simples objetos naturales, sino agentes con voluntad propia, con los que es posible dialogar, pedir permiso o buscar consejo.

La relación con el bosque es sagrada. Existen historias que explican el origen de las plantas, el nacimiento de los animales o las enfermedades como producto de rupturas en el equilibrio espiritual. Así, una caza no se realiza sin antes observar los signos del entorno, pedir permiso al espíritu del animal o agradecer la vida que se toma.

Los sueños y visiones ocupan un lugar central en la interpretación del mundo. No son meros reflejos del inconsciente, sino canales de comunicación con los espíritus guardianes, que pueden advertir sobre peligros, señalar decisiones o guiar procesos personales. Los ancianos son quienes interpretan los sueños y los transforman en decisiones colectivas.

Los chamanes, aunque pocos en número, son figuras clave en esta cosmovisión. Se consideran mediadores entre el mundo visible y el mundo espiritual, y a través del canto, la danza y el uso de plantas maestras como la ayahuasca, realizan curaciones, rituales de iniciación y protección. El chamán también enseña las reglas invisibles del bosque, las cuales no se pueden transgredir sin consecuencias.

El tiempo en la cosmovisión Chitonahua no es lineal, sino cíclico, vinculado a los ritmos del bosque, a las estaciones de lluvia y sequía, y a los ciclos de vida y muerte. La conexión con los ancestros sigue viva en la memoria colectiva, y cada historia o mito es una enseñanza sobre cómo vivir en equilibrio con el entorno.

Este universo simbólico, en constante diálogo con la naturaleza, es fundamental para la supervivencia del pueblo Chitonahua. Destruir su bosque o forzarlos al contacto no es solo una agresión física, sino un quiebre profundo en su tejido espiritual y cultural.

Situación actual

El pueblo Chitonahua vive bajo constante amenaza. La tala ilegal, la minería, el narcotráfico y la colonización de sus territorios ponen en riesgo su vida y cultura. El contacto forzado con madereros o foráneos ha provocado, en el pasado, epidemias letales, ya que no tienen defensas inmunológicas frente a enfermedades externas.

El Estado peruano ha reconocido su existencia y ha creado la Reserva Territorial Murunahua para proteger su hábitat. Sin embargo, la protección legal no siempre se traduce en vigilancia efectiva, y las invasiones continúan.

Defender a los Chitonahua significa respetar su decisión de vivir sin contacto, garantizar su territorio y proteger su derecho a la autodeterminación cultural. Son uno de los últimos pueblos guardianes de una Amazonía libre, y su desaparición sería una pérdida irreparable para el patrimonio humano y espiritual del continente.