El pueblo indígena Guenoa —también escrito como Güenoa o Günüa-Kené— habitó históricamente las tierras que hoy comprenden el norte de Uruguay, el suroeste de Brasil (especialmente Río Grande del Sur) y partes del noreste de Argentina. Este grupo formó parte de los pueblos del tronco chaqueño, emparentado cultural y lingüísticamente con los Charrúas, Minuanes, Bohanes y otros grupos vecinos. Su existencia, aunque silenciada en muchos relatos oficiales, se encuentra documentada desde los primeros contactos europeos en el siglo XVI, y su historia refleja una intensa lucha por la supervivencia frente a procesos de colonización, desplazamiento y mestizaje forzado.

Hoy, a pesar de la aparente desaparición demográfica de los Guenoas como pueblo diferenciado, perviven en la memoria oral, en los apellidos, en las prácticas rurales y en la reivindicación de descendientes en diversas regiones del Uruguay y Argentina.

Origen y territorio

Índice

Los Guenoas eran un pueblo nómada o seminómada, cazador-recolector, cuya forma de vida se adaptaba al ecosistema de pastizales, ríos y bosques de galería del litoral uruguayo y la cuenca del río Uruguay. Vivían en bandas o pequeños grupos familiares que se desplazaban según la disponibilidad de recursos, estableciendo campamentos temporales.

Al momento de la llegada europea, compartían territorio y en ocasiones alianzas o conflictos con pueblos como los Charrúas, Yaros, Minuanes y Bohanes. Su nombre aparece en crónicas coloniales, especialmente en campañas militares del siglo XVIII, cuando fueron perseguidos y desplazados durante las guerras de expansión portuguesa y española en el actual Río de la Plata.

Organización social y política

Los Guenoas no formaban un Estado centralizado. Su organización era tribal, compuesta por familias extensas lideradas por caciques con autoridad adquirida por sabiduría, experiencia y liderazgo en el combate o la caza. Los vínculos familiares, matrimoniales y rituales eran fundamentales para mantener la cohesión social.

Al igual que otros pueblos del tronco charrúa, su estructura permitía alianzas estratégicas con otros grupos. Los encuentros colectivos servían tanto para rituales espirituales como para decisiones políticas.

Lengua

La lengua original del pueblo Guenoa se encuentra actualmente extinta, y no se conservan hablantes vivos. Sin embargo, gracias a registros fragmentarios dejados por misioneros, cronistas coloniales y viajeros europeos entre los siglos XVII y XIX, es posible vislumbrar algunos aspectos de su estructura lingüística y su valor simbólico dentro del universo guenoa.

Los estudios modernos tienden a clasificar la lengua guenoa dentro del tronco macro-guaicurú, también conocido como tronco chaqueño, una macrofamilia de lenguas sudamericanas que incluye al mbayá-guaycurú, el charrúa, el abipón y el payaguá. Esta relación se basa en similitudes léxicas, fonológicas y estructurales presentes en las pocas palabras documentadas, así como en patrones comunes a las lenguas del Chaco y del litoral atlántico.

Aunque el idioma guenoa no ha sobrevivido de forma hablada, algunos términos sueltos recogidos en fuentes históricas ofrecen indicios de una lengua aglutinante, es decir, con palabras formadas por la unión de raíces y sufijos que expresaban relaciones gramaticales complejas. La presencia de sonidos nasales, guturales y silábicos típicos de las lenguas guaicurúes sugiere también una riqueza fonética considerable.

Además, la lengua guenoa parece haber estado profundamente vinculada al entorno natural, como sucede con muchos idiomas indígenas: nombres de animales, elementos geográficos, ciclos del cielo y plantas sagradas tenían significados múltiples que combinaban lo cotidiano con lo espiritual. Es probable que existieran palabras no traducibles al español, relacionadas con el alma, los rituales de paso o los espíritus tutelares.

Léxico Guenoa: Registro y reconstrucción tentativa

Debido a la extinción temprana del idioma guenoa y a la escasez de documentación sistemática, la mayor parte del vocabulario que ha llegado hasta nosotros proviene de registros esporádicos elaborados por misioneros jesuitas, cronistas coloniales y lingüistas del siglo XIX y XX. Estas palabras deben tomarse con cautela, pues pueden estar influenciadas por errores de transcripción, mezcla con otros idiomas indígenas vecinos o malas interpretaciones por parte de los documentadores.

A continuación se presenta una tabla con palabras en guenoas atribuidas en diversas fuentes, junto con su significado y la fuente probable o asociada:

Diccionario Guenoa: Palabras registradas

| Palabra Guenoa | Significado |

|---|---|

| Ychay | Agua |

| Tecobé | Guerrero |

| Ñemburá | Hermano |

| Chegüi | Espíritu o alma |

| Takuara | Caña o lanza |

| Quetegua | Fuego |

| Yvoty | Flor |

| Guarí | Niño |

| Ñamandú | Ser primordial |

| Arambó | Tribu o comunidad |

| Karai | Señor o jefe |

| Pytá | Rojo |

| Ka’aguy | Monte o bosque |

| Yby | Tierra |

| Tupã | Dios o trueno |

En la actualidad, aunque no hay una comunidad que hable guenoa de forma funcional, investigadores uruguayos y argentinos llevan adelante proyectos de reconstrucción lingüística parcial. Estos esfuerzos incluyen:

- El análisis de fuentes jesuíticas y registros coloniales.

- La comparación con lenguas emparentadas (como el charrúa o el mbayá).

- La inclusión de términos guenoas en propuestas de revitalización cultural y educativa.

Para las comunidades que hoy reivindican la herencia guenoa, el idioma es un símbolo de memoria y resistencia. Aunque no se busca una revitalización plena como lengua hablada, sí se impulsa su rescate simbólico: rescatar palabras, nombres ancestrales y fórmulas rituales para fortalecer la identidad, fomentar el orgullo étnico y generar pertenencia.

Este proceso también forma parte de una tendencia mayor en América Latina, donde cada vez más pueblos originarios recuperan sus lenguas —aunque sea parcialmente— como vehículo de reencuentro con la historia y como herramienta de descolonización cultural.

| Palabra (Guenoa) | Significado | Fuente / Observación |

|---|---|---|

| Yar | Dios, espíritu o fuerza vital | Posiblemente relacionada con el concepto de “gran espíritu” en pueblos chaqueños |

| Canapá | Agua | Mención indirecta en misioneros jesuitas, similar al guaná |

| Tobó | Flecha | Crónicas militares del siglo XVIII |

| Güer | Sol | Comparación léxica con charrúa y mbayá |

| Nau | Mujer | Registro de misioneros españoles |

| Itatí | Piedra blanca | Topónimo probable de origen guenoa o guaraní-charrúa |

| Ñaem | Espíritu protector / sombra del alma | Coincidencias en lenguas tupí-guaicurúes |

| Murgu | Animal sagrado (prob. ciervo o ñandú) | Asociado a ritos de caza |

| Tumún | Fuego | Similitud con vocablos de los payaguás y charrúas |

| Kené | Gente / nosotros | Presente en etnónimo alternativo “Günüa-Kené” |

Economía tradicional

La subsistencia guenoa se basaba en la caza de venados, ñandúes y otros animales del pastizal; la pesca en ríos como el Uruguay; y la recolección de frutos, raíces y miel silvestre. Aunque no eran agricultores en el sentido estricto, podían cultivar pequeñas huertas. Su conocimiento del entorno les permitía un uso sustentable de los recursos naturales.

El trueque con otros pueblos, y posteriormente con colonos, les permitió intercambiar productos como plumas, pieles, miel, armas y utensilios. También fueron incorporados a circuitos coloniales como aliados, exploradores o mano de obra forzada.

Cosmovisión y espiritualidad

Los Guenoas creían en un mundo poblado por espíritus de la naturaleza. El sol, la luna, los ríos y ciertos animales eran considerados entidades con poderes sobrenaturales. Las figuras de los chamanes o sabios espirituales cumplían un rol esencial como mediadores entre el mundo humano y lo sagrado.

Los rituales incluían cantos, danzas y ofrendas, muchas veces vinculadas al ciclo lunar, a la caza o al nacimiento y muerte de miembros del grupo. El cuerpo era un espacio sagrado, y por ello se practicaban pinturas rituales, escarificaciones y adornos con elementos naturales.

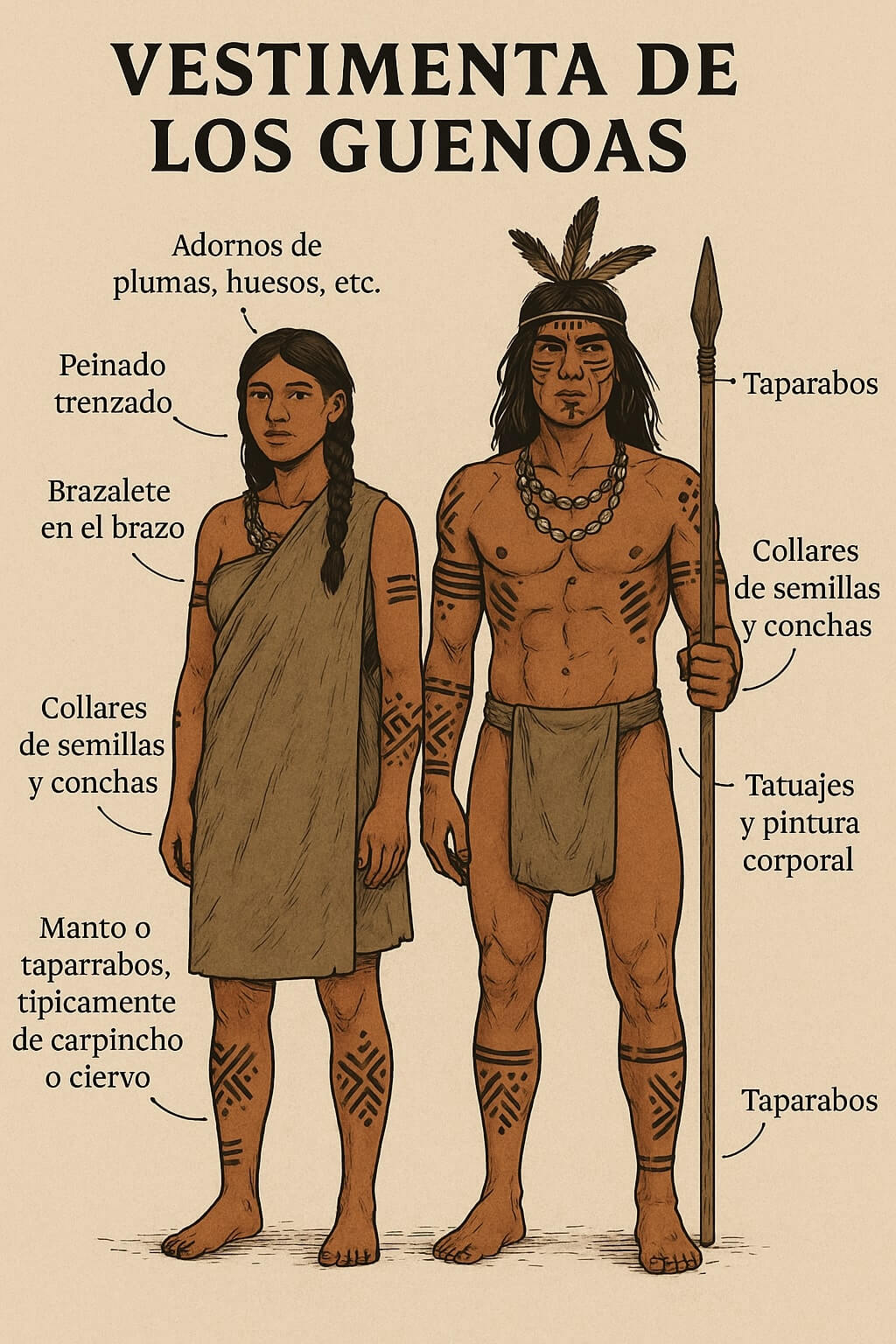

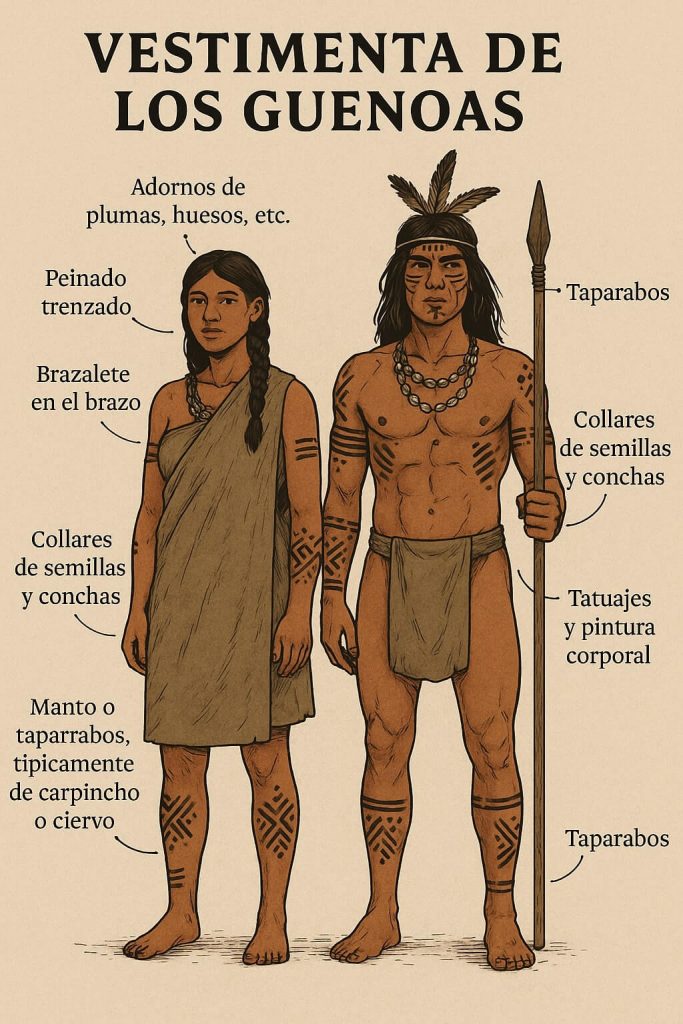

Vestimenta

La vestimenta tradicional de los Guenoas era, a primera vista, sencilla y funcional, adaptada a la vida nómada en los paisajes abiertos del actual Uruguay, el noreste argentino y el sur de Brasil. Sin embargo, bajo esa simplicidad aparente se ocultaba un mundo simbólico complejo, donde cada prenda, accesorio o trazo en la piel respondía a códigos culturales y espirituales específicos.

Hombres y mujeres vestían principalmente con mantos y taparrabos confeccionados a partir de pieles curtidas de animales como el ciervo, el carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris) o el zorro de monte. Estas pieles eran seleccionadas no solo por su resistencia y abrigo, sino también por el significado espiritual que los Guenoas atribuían a ciertas especies. Por ejemplo, portar piel de ciervo podía evocar habilidades de sigilo, mientras que la del carpincho simbolizaba la conexión con el agua y la vida comunitaria.

El vestuario se complementaba con adornos corporales ricos en significado:

- Collares de semillas, conchas y huesos pequeños, cuidadosamente ensartados en fibras vegetales, funcionaban tanto como amuletos de protección como señales de estatus dentro del grupo.

- Plumas de aves locales, especialmente del ñandú, del tero o de aves rapaces, eran utilizadas en tocados o brazaletes, y su color o forma podía indicar el clan, el rol ritual o logros personales como cazadores o guías espirituales.

Las mujeres guenoas se peinaban en trenzas apretadas, a menudo decoradas con cuentas de piedra o fibras teñidas. Los brazos y tobillos se adornaban con brazaletes de fibras trenzadas, semillas pulidas o anillos tallados en hueso. En ocasiones festivas o ceremoniales, usaban mantos más elaborados, decorados con pigmentos vegetales y símbolos geométricos trazados con barro o tintes oscuros.

Los hombres, además de su vestimenta básica, portaban sus armas personales (como lanzas, arcos, flechas o boleadoras), que también eran decoradas con grabados o plumas. En contextos de guerra o ritual, lucían pinturas corporales en tonos rojizos, negros o blancos, elaboradas con carbón vegetal, arcillas teñidas y jugos de plantas. Estos diseños no solo intimidaban al enemigo, sino que activaban un sentido de protección espiritual y conexión con los ancestros.

Una práctica extendida entre ambos sexos era la del tatuaje ritual, aplicado mediante incisiones o perforaciones con espinas, rellenadas con tintes naturales. Estos tatuajes marcaban etapas de vida (como la pubertad o el duelo), y también podían representar alianzas entre clanes o vínculos matrimoniales.

En conjunto, la vestimenta guenoa no se limitaba a cubrir el cuerpo. Era una extensión de su identidad, su cosmología y su memoria colectiva, donde cada elemento hablaba del entorno, del linaje y del lugar del individuo dentro del tejido espiritual y social del pueblo.

Relaciones con otros pueblos

Los Guenoas compartían vínculos de parentesco, alianza y conflicto con los Charrúas, Minuanes, Bohanes y Yaros. Frente a la colonización europea, muchas veces se unieron en resistencia armada, destacando su participación en revueltas contra los portugueses en la Banda Oriental y contra incursiones españolas.

Durante el siglo XVIII, fueron perseguidos sistemáticamente. Muchos fueron exterminados o forzados a integrarse como peones, sirvientes o soldados en las estructuras coloniales, lo que dio lugar a un intenso proceso de mestizaje.

Legado y presencia actual

Aunque se ha dicho que los Guenoas "desaparecieron", su presencia cultural persiste en apellidos, costumbres rurales, conocimientos tradicionales y una creciente conciencia identitaria. En el norte de Uruguay y en el sur de Brasil y Entre Ríos (Argentina), hay personas y organizaciones que se reconocen como descendientes guenoas.

Su legado también se manifiesta en la toponimia, la arqueología y el arte indígena. La memoria del pueblo guenoa se reconstruye hoy desde una perspectiva descolonizadora, reivindicando su historia como parte fundamental del entramado cultural del Cono Sur.

Reflexión final

La historia de los Guenoas es un testimonio de resistencia, de conocimiento del territorio y de una cosmovisión rica y respetuosa con la naturaleza. A pesar del silencio impuesto por la historia oficial, su legado sigue vivo en la memoria, la sangre y la tierra de los pueblos que habitan el sur de América. Reconocer, estudiar y difundir su historia no solo es un acto de justicia, sino también un paso hacia la revalorización de la diversidad indígena de nuestro continente.